|

全 般 |

北海道 東北 |

関 東 |

中 部 |

近 畿 |

中国 四国 |

九州 沖縄 |

| 西南戦争 | 島原の乱 | 坊ノ岬沖海戦 |

あなたは

どっち派?

32票 vs 28票

- 幕府はまだまだだ

ごくろうさまでした

西郷どん、きばれ! - 明治政府

高血圧、西郷隆盛を殺ろせ

大久保利通、🍶を呑んで

西郷隆盛討伐

西郷隆盛消せ

西郷隆盛は、逆賊

反乱を沈める

江戸幕府を倒した

明治時代

明治維新総仕上げ

西南戦争

明治維新の立役者『西郷隆盛』が最期を迎えた『西南戦争』の記事を書いていきます。日本の南西方面での戦いなのですが、なんで『南西戦争』じゃなくて『西南戦争』なのか?それは、…。『東北地方』も同じ理由で「明治中期以前は、南北より優先して東西を前にしていたから」とのこと。中国文化の影響(『東西』が前)→ 西欧の学問(『南北』が前)への切り替わりがあったそうです。

さて、今回の主役の西郷さん、大人気ですよね?NHK大河ドラマにもなりましたが、それ以前より…というか、生前から大衆に慕われた存在だったようです。なんでも『西南戦争』の頃も、星になって庶民の前に現れたりしたそうですし…(地球に接近して明るく輝く火星が『西郷星』と呼ばれ大騒ぎになっています)。

1年間ずっと視聴していた『西郷どん』が、私の中では一番身近な西郷さんですね。テレビ画面の中では、人間味溢れる性格な上に苦境に耐え忍ぶ姿が映し出されていたので「やはり、誰からも好かれるヒーローなんだろうな」とは思いました。…が、でも、一個人としての意見なのかもしれませんが、あのドラマの中で「西郷さんって、結局何を実施した人なの?」とモヤモヤしたものが残ったのは自分だけですかね?プライベートな交流を主に描いていたからか、正直いって時代を切り開いた重要人物には見えなかったです(世話焼きでお人好しの上役くらいの感じ)。

いきさつ

新政府と西郷さんが対立した『西南戦争』は、明治10年勃発です。政府が誕生してから、結構月日が経ってますよね?では、なぜ江戸幕府を倒した第一人者である西郷さんが、自らが立ち上げた政府と戦わなければいけなかったのか?…は、西郷さん本人の境遇を辿っていくと流れを掴めると思いますので、確認していきましょう。

まず、勝海舟との会談で江戸無血開城を実現。まさに歴史的な偉業でした!実際のところ、ここまでの道のりも苦難の連続だったのですが、今回は説明は省かせていただいて、その後を解説していきますね。戊辰戦争の終盤、体調不良でもあり故郷に戻ったりしていますが、終戦後は鹿児島に凱旋した薩摩藩兵の対応をしています。維新で勢いづき「派閥解消!能力や功績による人材登用!」と主張する藩士と島津家との仲介役ということです。

余談ですが、西郷さんも私と同じく、かなりの温泉好きだったみたいです(私はスーパー銭湯ですが…)。

中央政府

明治4年になると、中央政府の愚行を正し政治改革を進めるため、上京して国政へ参画。西郷さんほどの維新の功労者ですから、周りも放っておかないですよね。そこでは内閣人事や廃藩置県を決行、政権のリーダー的存在となっていきます。

雲行きが怪しくなっていくのは、このあたりから…。朝鮮半島への対応をどうするか?という問題が、外交使節団との関係をこじらせてしまいます。武力で条約を締結させる『征韓論』に傾きつつあった留守政府は、まずは西郷さん自身を全権大使として派遣する案を採択。それに待ったをかけたのが、帰国した使節団のメンバーでした。「留守中に大規模な改革を進めるな!」という約束を破ったというわけです。色々な施策を矢継ぎ早に実現してきましたが、この朝鮮への西郷派遣問題が決め手になってしまったようですね(使節団メンバーは、海外ではなくまずは日本の富国を優先するべきとの意見を持ってました)。宮中工作の末に採択した案は却下され、西郷さん含め多数の政治家・軍人・官僚が辞任するという『明治6年政変』が起こってしまうのです。

私学校

鹿児島の自宅に帰った西郷さんは、温泉に行ったり猟に出たりすることが多かったみたいですね(相当の温泉好きですよ)。また、西郷さんに同調して集まった人達の秩序を守るために私学校を開校。その学校が数年経つと鹿児島県下の最大勢力となり、県政も切り盛りするようになっていきます(この影響力に政府は不信感を持ちます)。

時代が変わり居場所を失った士族が不満を溜めつつある中、明治9年の条例にて武士の魂である刀と俸禄を剥奪されると、その士族が各地で次々と反乱を起こしていきます。それぞれは鎮圧されていったのですが、鹿児島にもその風潮が強まっていき…。

翌明治10年。発端は、新政府が行った倉庫にある武器弾薬の運び出し騒動と、『シサツ(視察 / 刺殺)』でした。「薩摩が使うべきもの」と弾薬庫を取り戻し、鹿児島への視察組を「西郷さんを刺殺しに来たヤツがいる」と思いこみ暴走、決起してしまいます。私学生から担ぎ出された西郷さんは「おいの命、おはんらに預けもうした」と、皆と運命をともにする決意をし挙兵するのでした(これ以降、西郷さんは大勢が決する最後まで軍議に口を出すことはなかったようですね)。

開戦

ついに、最大規模の士族による武力反乱が開戦します。目的は、大軍を率いて上京し、政府に抗議すること。でも、西郷さんの本意ってなんだったんでしょう?戦いに勝ちたかったんでしょうか?たぶん違いますよね?勝つつもりだったなら、今までやってきたように陣頭指揮をとるはずですが、今回は側近の幹部にすべて任せて沈黙することを決めています。西郷さんが奮闘して内乱が長引けば、諸外国の侵略を受ける引き金になってしまうのも充分承知しているはずです。想像でしかないのですが「あえてここで士族が敗れることで、日本の反体制勢力が一掃されて次の飛躍に繋がる」と考えたのではないですかね?先を見越し自分の身を投げうってでも、その先導役になろうとしたのでは…。

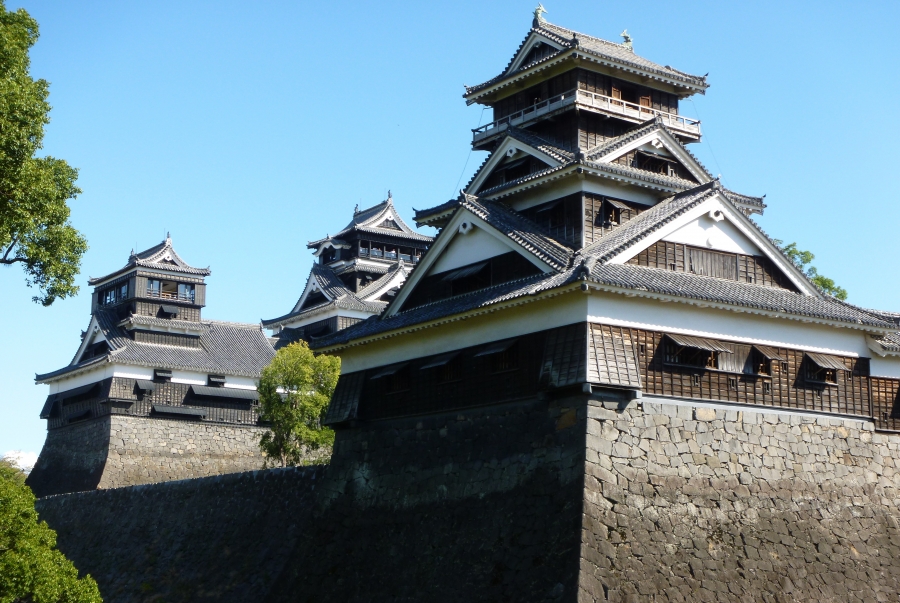

まずは、新政府が陣取る熊本城へと進出します。

なお、西郷軍の方は歴戦の猛者がいるので、白兵戦はめっぽう強かったようです。これに対抗するため、政府軍は剣術に優れた兵士を集めて『抜刀隊』を編成。これが、主に元薩摩藩士だったので、この田原坂では同じ故郷のもの同士が斬りあうという壮絶な光景が繰り広げられることになります(あぁ、悲惨!!!)。「越すに越されぬ田原坂」と嘆き多数の犠牲者を出した政府軍でしたが、抜刀隊の効果や高台への大砲設置、武器や装備の差(西郷軍の旧式は雨に濡れると撃てなかったり、雨で動きにくい服装など)で、なんとかこの坂を奪取したのでした。

敗走

『田原坂の戦い』での敗戦こそが、西郷軍の致命傷でした。しばらく周辺にて抵抗を続けるも、押し寄せる新政府軍には敵わず熊本城の包囲を解くことに…。後に「官軍ではなく、清正公に負けたのだ」と言わしめた出来事で、当初の目的の熊本城攻略に失敗したことが『西南戦争』の流れを決定付けてしまいましたね。この後、西郷軍は日吉・宮崎・延岡へと敗走を続け、最後の大戦である和田峠でも大敗。ついに、軍隊は解散となるのです。

西郷さん自身は、残兵400名ほどとともに山岳部を抜け(包囲網を突破し、道なき道を進む非常に困難な行程でした)、やがて故郷鹿児島に戻って城山を占拠します。

官軍官軍官軍薩軍薩軍西郷

『西南戦争』の後、日本国内では内戦は起こっていないんですよね。それは、政治不満を持つ人達を、西郷さんが自らの死への道連れにしてくれたからなのかもしれません(明治政府も内心「助かった」と思ったのでは?)。以降、一致団結し足並みをそろえた日本は、次の新しい第一歩を踏み出していくのでした。